仙台と山形を結ぶ街道 その二 二口街道

【はじめに】

仙台領の奥州街道と羽州街道を結ぶ脇街道は、12街道ほどありますが(拙著『仙台領の街道』)、一般的特徴として、奥羽山脈の日本海側は屏風を立てたような急峻な坂道ですが、仙台領に入ると岳山の尾根伝いの見晴らしのよい道が続き、里山になると岳山の水を集めた河川に沿う平らな道となり奥州街道に結びついています。

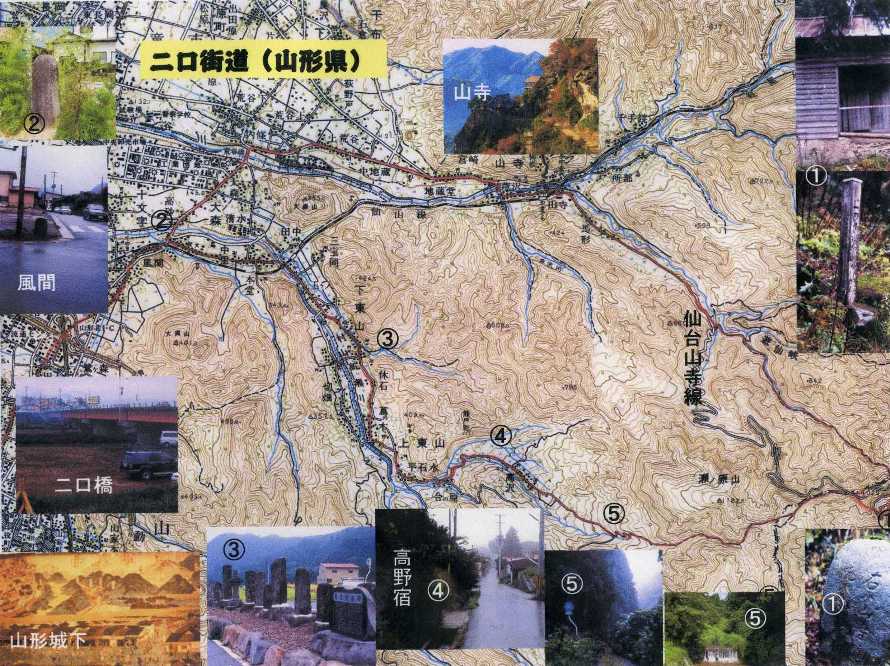

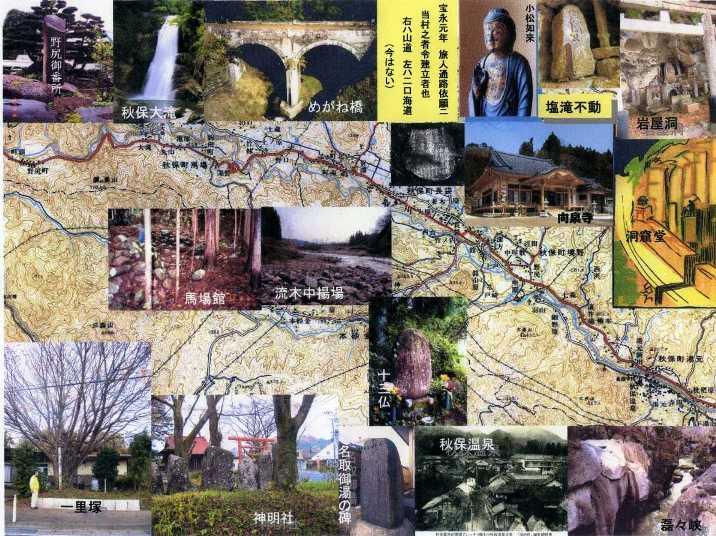

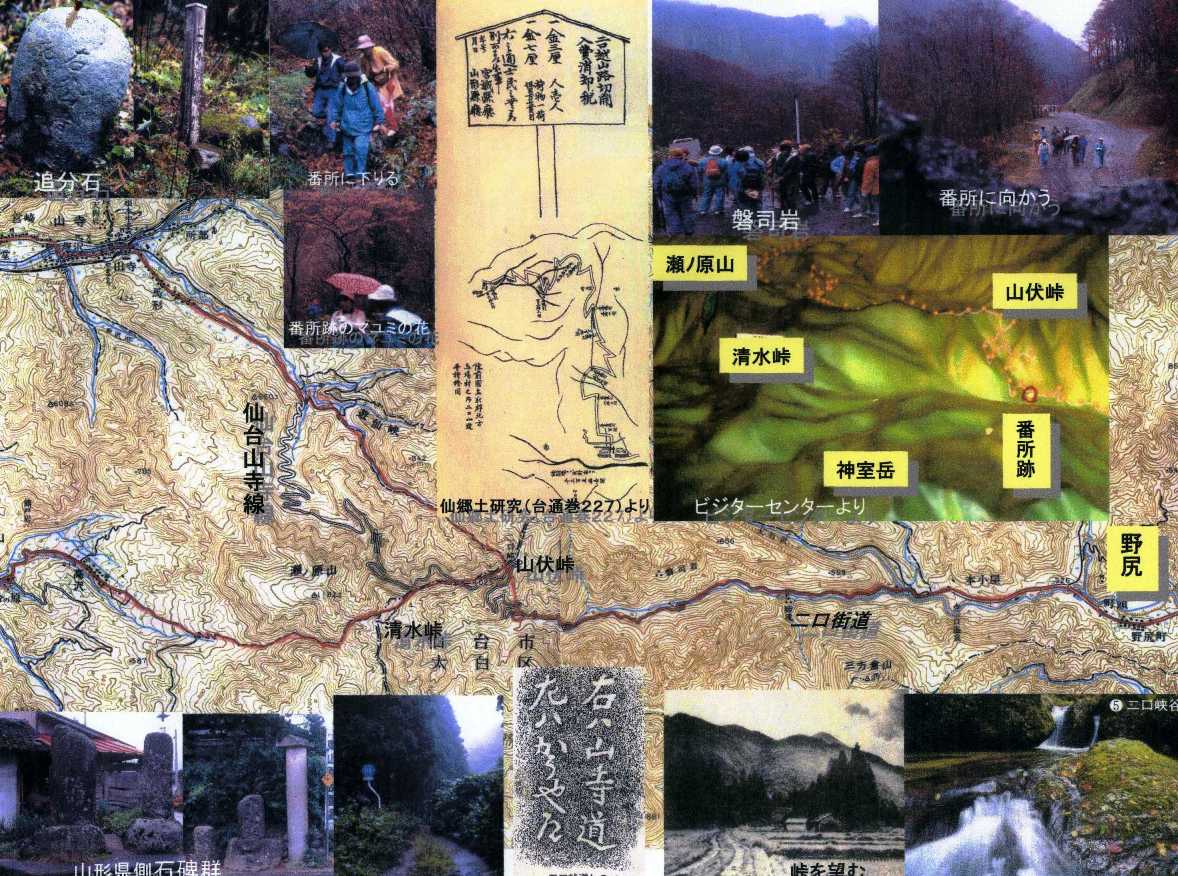

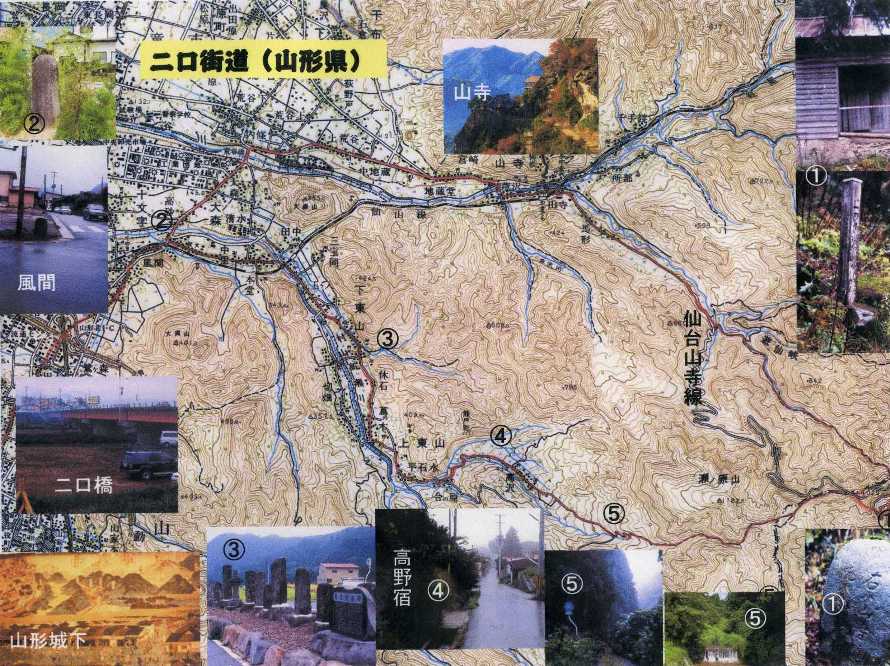

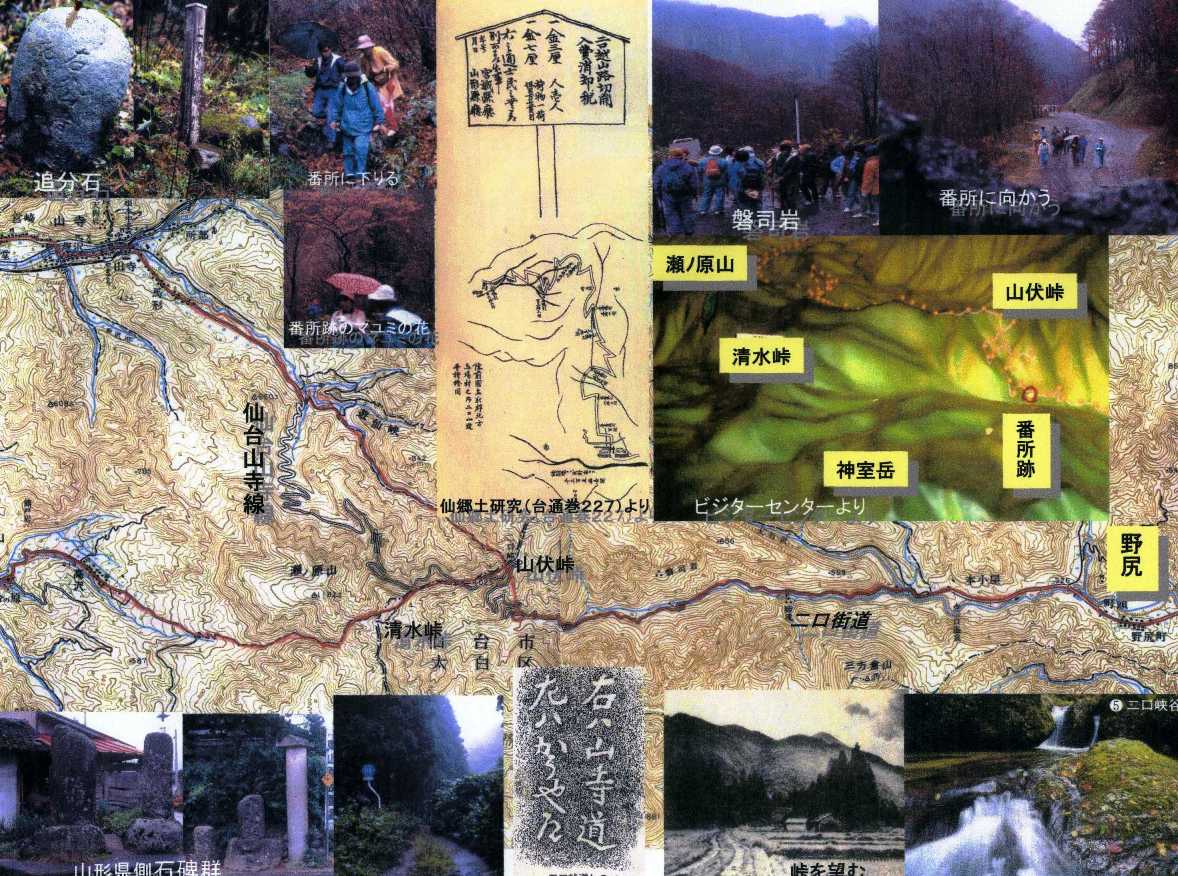

二口街道は、名取川の源流まで渓谷に沿い、二口番所から藩境の山伏峠(標高934m)・清水峠(標高1130m)までの1kmは急坂となり、馬も使えず背負子による運搬となります。清水峠を越えると高野宿までは、瀬ノ原山の麓を高瀬川に沿って風間で、山伏峠を越えて山寺経由での二口街道と合流し山形城下に入ります。

この二口街道は仙台・山形間が最短距離ということに加えて、名取川、高瀬川の涼しい渓谷沿いであることから仙台からは生魚、ことに生鮪が運ばれたと言われています。仙台城下町の肴町で仕入れ、長町から野尻宿までは「8里15丁37間」(宮城県史31「四冊留」)で、野尻から高野まで9kmくらいの道程ですので、仕入れた魚を翌日には高野宿の問屋に渡すことができます。

『仙台市史 近世3』によりますと、時期は不明ですが、5月に牡鹿半島の浜方から14000本の小鮪が入荷し「小鮪一本が150文」とあります。150文は今のお金に直すと2000円弱です。仙台城下だけでなく山形城下の人たちも鮪の刺身に舌鼓を打ったことでしょう。

「そうは問屋が卸さない」という諺があり、『広辞苑』には「そんなに思い通りになるものではない」とあります。また『日本交通史辞典』で問屋(トイヤ)をひくと、「近世の宿駅にて伝馬・商荷の継立や御用通行の宿泊の差配などの宿駅業務を行う宿役人の長」とあります。仙台から山形の高野宿まで生鮪を運ぶとして考えてみましょう。

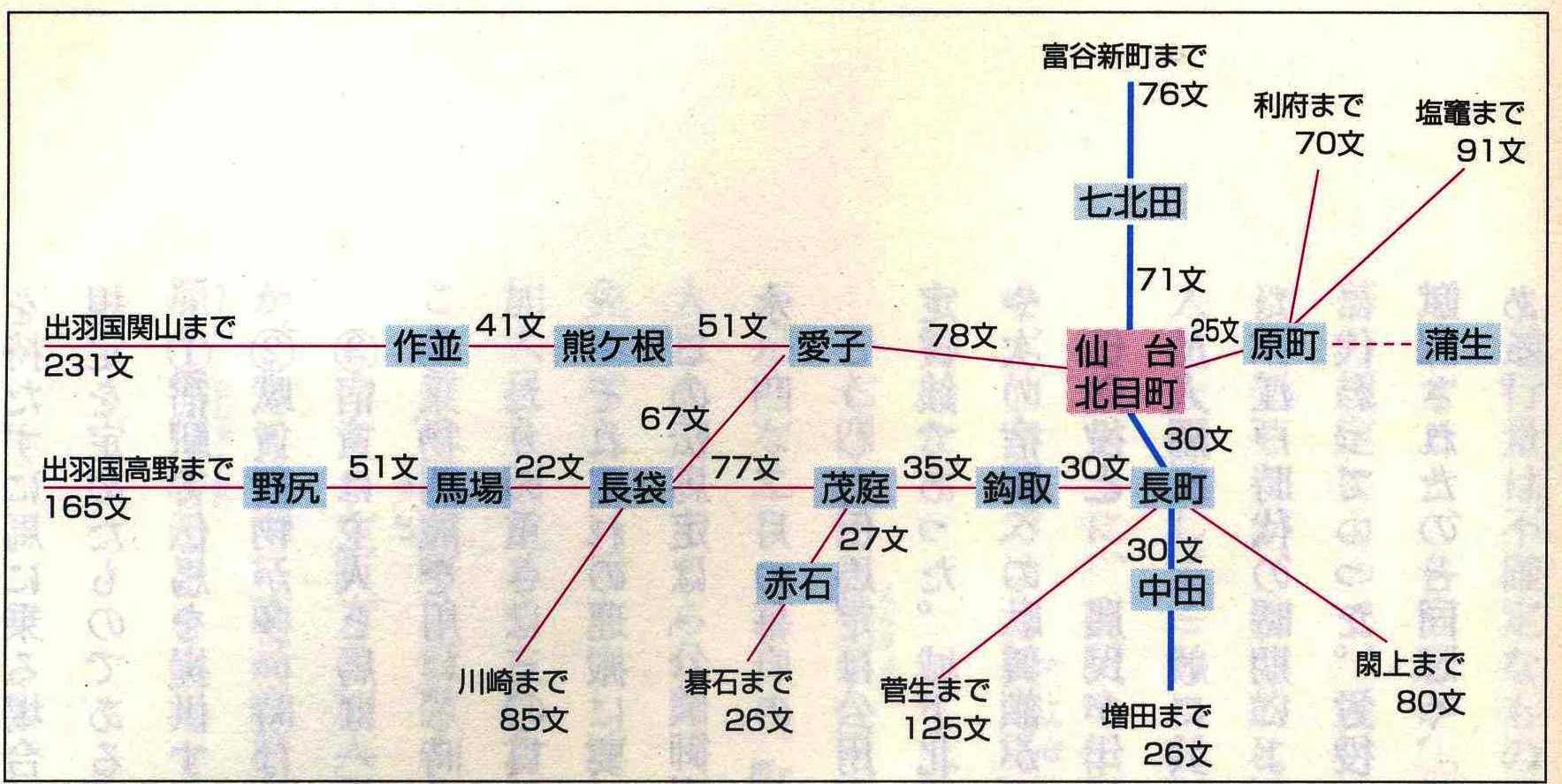

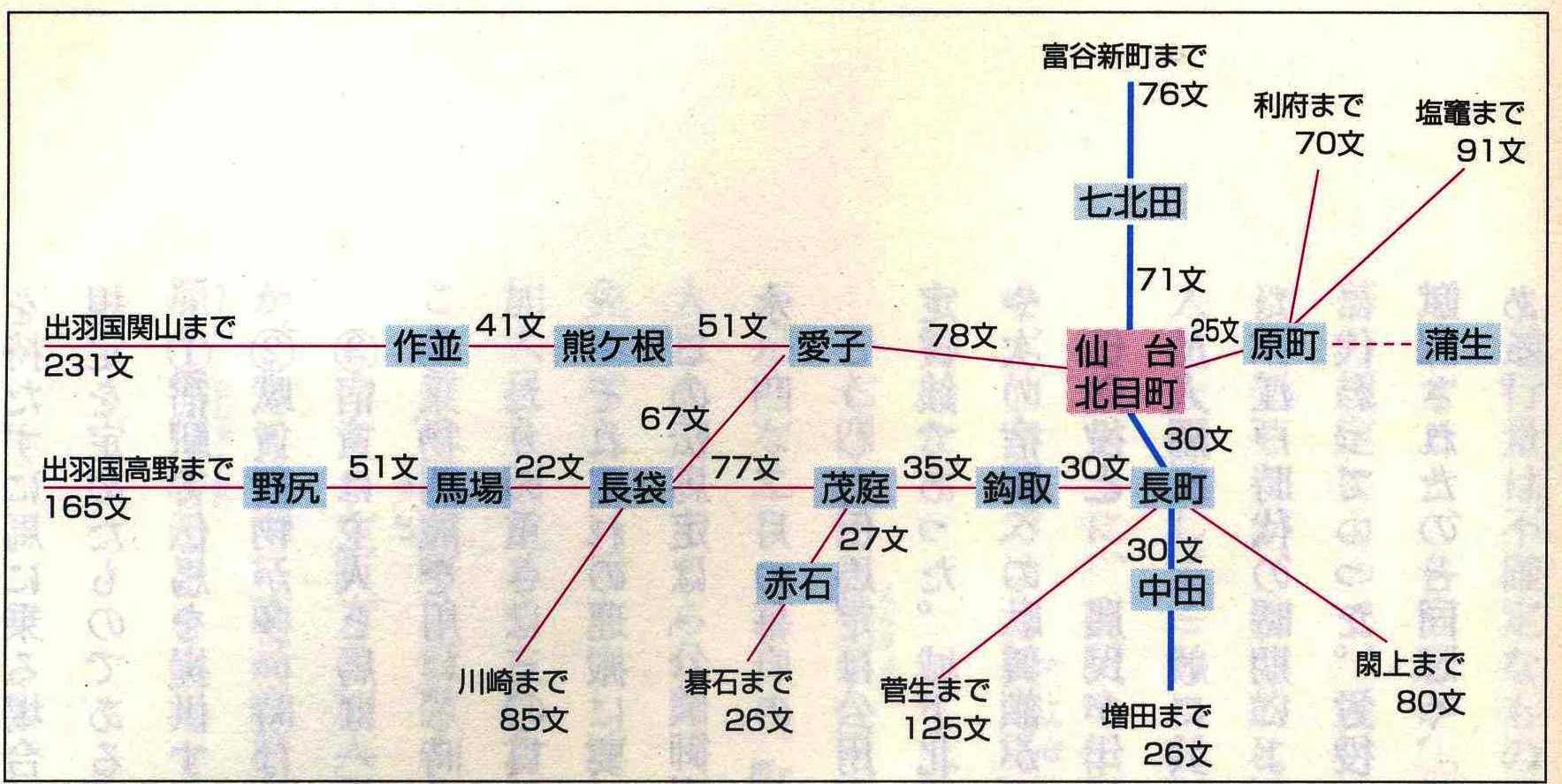

宿駅としては、仙台ー長町ー鈎取ー茂庭ー長袋ー野尻ー山形領高野です。各宿には問屋場があり、高札(掲示板)には次の宿場までの距離と運賃が示されています。各宿には荷物や人を運ぶための馬と人足が常備されており、仙台領は25人25匹です。また継立の方法は駅伝で、長町から鈎取を通り越して茂庭まで継ぎ通すことはできません。鈎取で荷を下ろし、鈎取に準備されていた馬に積み替えて茂庭宿に運びます。高札に示されている運賃は、幕府で決めた「御定賃銭」で、商荷は「相対賃銭」といい御定賃銭のおよそ3倍です。問屋場には人足や馬を指図をする人馬指、帳場には帳付がおり、これらを指揮するのが仙台藩では町場=宿場の責任者である検断です。

宿駅によって25人・25匹準備出来ないときには、「寄人馬」といって二つの宿場の人馬を加えて継ぎ通すこともあり、また大名の国替えのときなど多くの人馬を必要とするときは「加人馬」(助郷)によることもあります。この場合でも決められた25人25匹を超えた分は相対賃銭で計算されます(七ヶ宿街道の場合)。

ここで私には分からない問題があります。仙台城下肴町で仕入れた鮪をどこまで運ぶのでしょう。①野尻宿まで、②仙台領境の番所まで、③清水峠を越えて高野宿までが考えられますがどこまでなのでしょう。②の境目番所からは「馬足叶わず」で背負子が運ぶことになります。ご教示いただければ幸いです。

ここまで書いて『秋保町史』の資料編に秋保良さんが「二口峠越交通史」を報告していることを思い出し開いてみました。その中の「荷の争奪の文書」があり、内容は山伏峠越の馬形宿と清水峠越の高野宿と荷継をめぐっての争いがありました。要点は「馬形・高野共に仙台最上間の継場で、両方から二口まで荷迎えを差し出し・・・」とあります。ということは、馬足が叶わない二口峠を背負子が二口まで荷を受けとりに来たことになるのでしょうか。二口番所には境目守の二軒の屋敷のほかに大きな建物があったとあります(『仙台領の街道』)。ここが荷継場になったことが考えられます。

藩境を決める仙台藩の原則は「水落ち嶺切り」(分水嶺)・「片瀬片川」(川の中央)です。この原則は藩境に限らず郡や村の境も同様です。二口番所から登り詰めた清水峠の標高は1130mで、境界線上を1km余西南進すると高瀬川上流の渓谷に出合いこの急坂を下ります。これからは瀬ノ原山の麓標高800mの等高線に沿いながら⑤の地点まで山道を進み、高瀬川に沿い高野宿に向かいます。この辺で二万五千分の一の地図の川を示す青い線はなくなりますが、1間ほどの水量豊かな流れが上流に続いていました⑤。ここに橋が架かっていますが高原野菜生産地への道とのことでした。

江戸時代は羽黒修験、出羽三山への参詣者、商荷物の往来で賑わっており、番所と問屋が置かれていました。荷物として目立った商品は仙台方面から生鮪・竹、山形からは青麻、上方からの古着や雑貨 等でした。山形は竹は生育せず、青麻は知勇兼備の武将直江兼継以来山形の特産でした。

街道沿いのたくさんの大小の古碑群はその繁昌ぶりを物語っています。図の古碑群③は平成9年に建てられた記念碑で「先人達の篤き信仰と往古を偲び」と刻まれています。

明治6年には高沢村と改称し、明治16年の関山トンネルの開通によって衰微しました。

【起点長町宿から赤石まで】

「長町を起点とする二口街道」という定義には二つの疑問があります。一つは「なぜ起点が北目町でなく長町なのか?」、二つ目は「長町から赤石までは、二口街道・笹谷街道が重なっており、奥州街道の分岐点には“笹谷道”という道標が立っているのに?」です。その答えとして、ここでは前記のように藩の記録である「宿場定」(『宮城県史31』四冊留)によりました。同資料によりますと二口街道の宿場は「長町ー鈎取ー茂庭ー長袋ー馬場ー野尻ー出羽領高野(コウヤ)」とあり、一方「諸方早見道中記」には長町を経由しない「国分町ー愛子ー馬場ー野尻ー山寺」が記されています。このホームページでは「宿場定」によることにしました。

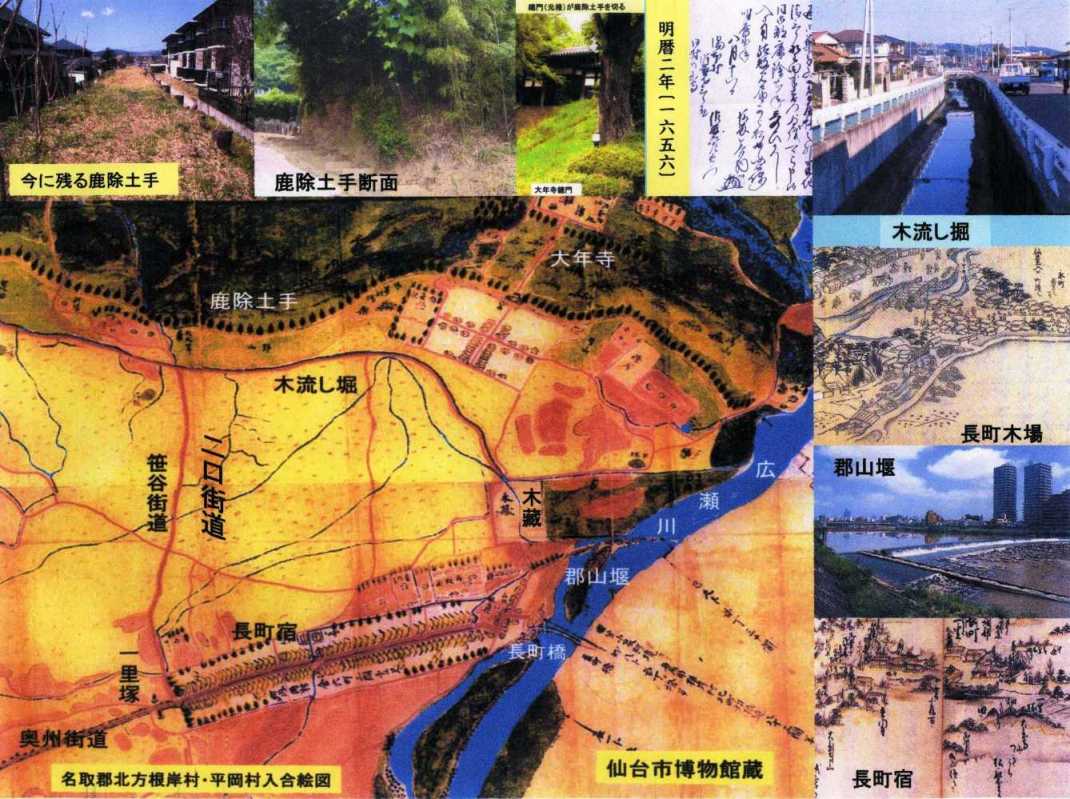

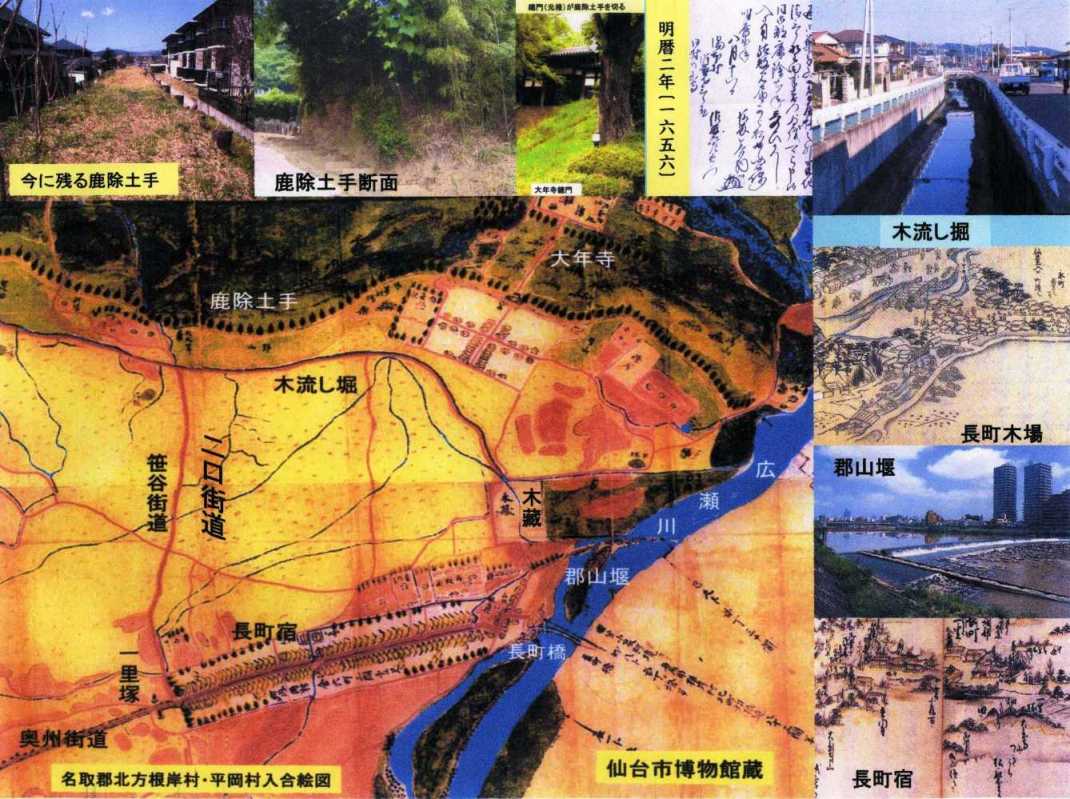

《図2 起点長町宿および鹿除土手・木流し堀》

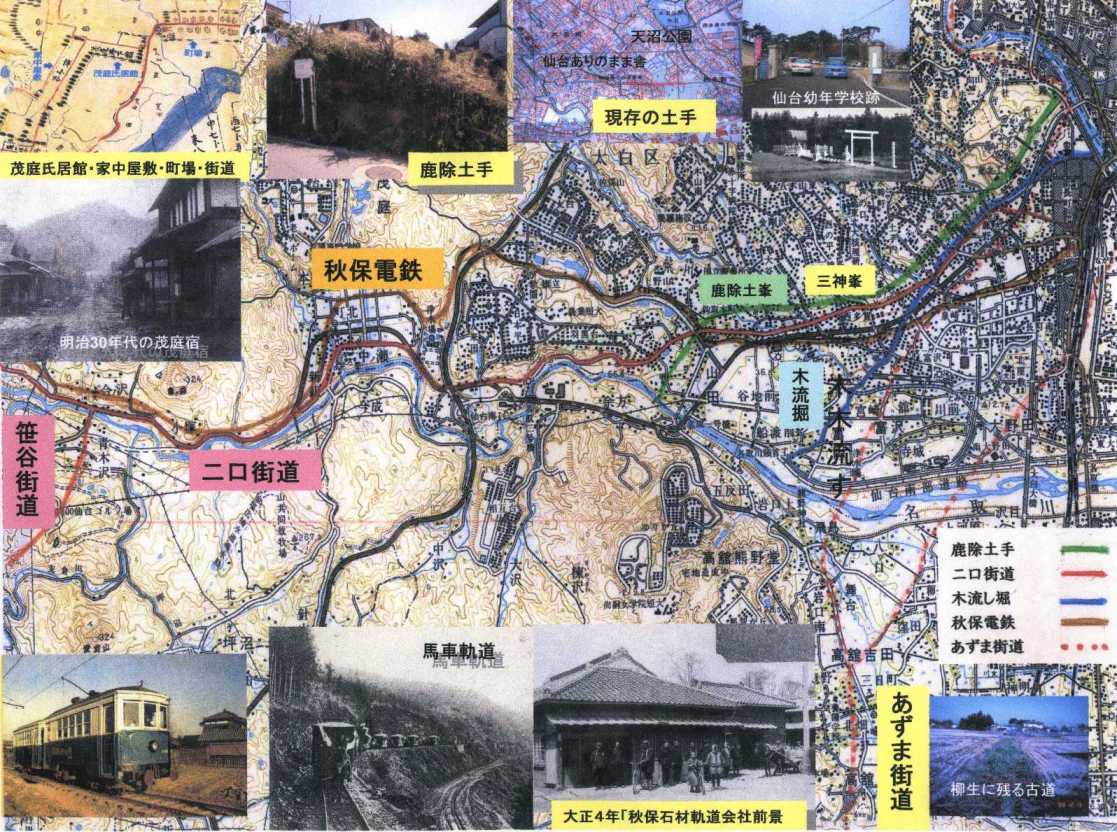

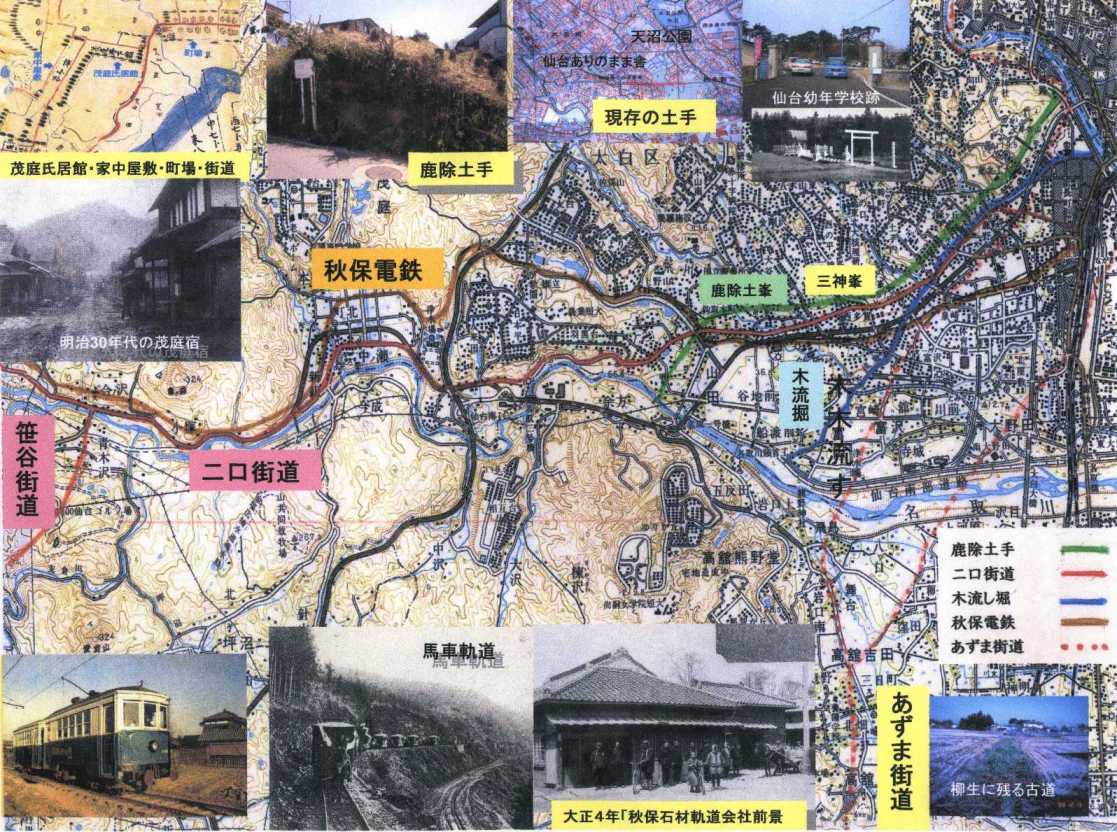

《図3 起点長町宿および鹿除土手・木流し堀・秋保電鉄、付あずま街道》

(茂庭氏居館・茂庭宿は『仙台市史』 大正4年秋保石材軌道会社は歴史民俗資料館『仙台アルバム』)

図2・3を見ながら長町宿および周辺の史跡・名所の説明からはじめましょう。

宿場には必ず道の中央の堀に水が流れており、これを「中堰」と言っています。この水源は広瀬川の流れを郡山堰で堰き止め中堰に流しています。ほかの宿場はかなり上流で水を引いていますが、郡山堰の場合は三角州上なので、この距離で間に合っているとのことです(地質学者の弁)。仙台城下の四ツ谷用水も同じですが、目的の第一は防火用水でしょう。そのほか生活用水などの多目的に利用されています。宿場のどこかに馬の水呑場があったかもしれません。

長町橋(現広瀬橋)を渡ると鍵型に曲がり町場に入っています。中ほどで曲がっているところがありますが、「枡形」といっています。「増補行程記」には宿はずれに「一里塚」が描かれており、二口街道はその手前を右折します。現在の岩手銀行の斜め向かいに「笹谷道」と刻まれた道標が立っています。

《現在の長町 「笹谷道」の道標 笹谷道入り口(=二口街道)》

図2の右下の絵は『増補行程記』の長町宿ですが、ほぼ真ん中に札場(掲示板)があり、いくつかの札に交じって次の宿場までの距離と運賃が掲示されています。一里塚の手前で右折し北に進むと「木流堀」に出合います。木流堀とは、冬場に名取川の上流の山林の木を伐り、春になって川に流し、山田で木流堀に導き、「長町木場」で水揚げして積んで置きます。この木は仙台城と仙台城下の燃料になります。同じように広瀬川上流で伐った流木は角五郎の木場に集積されます。

図2の上欄に古文書がありますが、これは秋保温泉「ホテル佐勘」のご先祖が書かれたもので、時代は明暦2年(1656)で、内容は「しのび返し」の材料を運搬することについて書かれたものです。「しのび返し」をよく見かけるのは、とがった竹・木や鉄をつらね、盗賊が忍び入るのを防ぐ施設です。図2の北に杉並木の土手がが続いています。この土手を「杉土手」とか「鹿除土手(シシヨケドテ)と言っています。文字からは農作物を食い荒らす鹿とか猪の害を防ぐために構築した考えられています。私は仙台城の防御線と考えています。『仙台市史 近世編2』には「この土手は御城林の南辺を画する境界線、すなわち仙台城の外郭線の一つとしてもうけられたとも考えることができる」と記されています。

この土手は名取川と交わる山田まで延々と続いています。現在残って目にすることができるのは大年寺の山門をくぐらずに右折し、墓地に行く道が土手を切っています(図2)。大年寺は四代藩主綱村の元禄8年(1695)の着工ですから、佐勘文書は40年ほど古いということになります。また図3の「ありのまま舎」の近くに残されています。

図3の緑色の線が「鹿除土手」、赤い線は「二口街道」、水色「木流し堀」、茶色が「秋保軌道」の線で、付けたりとして古代の道「あずま街道」は赤点線で示しています。二口街道は長町岩手銀行の斜め向かいの「笹谷道」と刻まれた道標から北に進むと木流し堀に出合い、ここからは旧国道286号と二口街道はほぼ重なって赤石で笹谷街道と分かれます。

途中、仙台の桜の名所三神峯があり、もとここに仙台陸軍幼年学校があり私の母校です。在校時代私たちは笹谷街道と言っていました。三神峯の今昔写真3枚を添えました。右端はプライベートの写真ですが仙台市民のくつろぎとご寛容ください。

私のホームページは仮説や疑問を提示するコーナーでもあります。三神峯の南斜面に50mほどの洞窟があり、奥に井戸があり、在校当時に試胆会のコースになっていました。最近、洞窟の掘削された時代が気になり訪れてみましたが、危険防止のため塞がれており、目的は達せられませんでした。もう一つは、「東奥老士夜話」(元禄頃か)に対徳川作戦として4号作戦まであり、その1号に「三神峯に本陣を置き、東海道(アズマカイドウ)を攻め上る徳川軍と対峙」とあります。2号は白石に本陣、3号は越河、最終案は桃生郡横川を拠点にしてゲリラ戦を展開し、政宗の最後は松島寺(現瑞巌寺)で自刃とあります。「夜話」としてお読みください。

なお在校中(昭和17年)に採集した60年前の桜の花の押し花は、仙台市野草園に寄付してあることを付け加えます。

《 幼年学校時代 平成21年春花見 長男家族に囲まれた筆者 》

《 幼年学校時代 平成21年春花見 長男家族に囲まれた筆者 》

【北赤石から馬場宿まで】

二口街道は仙台から北赤石までは旧国道286号(笹谷街道)と重なり、北赤石で県道62号(仙台山寺線)になり、長袋で国道457号(白石~一関)と交わり、二口峠を越えて山寺に通じています。

北赤石で笹谷街道と分かれ、次の長袋宿に向かって歩を進めましょう。名取川に沿ってしばらく行くと川の北側の枇杷原に明和6年(1769)の「右ハ二口 左ハ湯道」という庚申供養碑が立っています。この追分け碑に依れば長袋宿への継立道は川の北側の道で、湯道は川を渡って温泉街への分かれ道ということになります。下の表は『仙台市史』からの引用ですが、茂庭宿の次が長袋宿になっています。この駄賃は天和2年(1682)の馬に荷を40貫積む本荷の「お定賃銭」(公的)例で、商人の場合は3倍の「相対賃銭」でした。

《宿駅と駄賃額(『仙台市史 近世1』》

《図4 枇杷原から野尻宿まで》

枇杷原には「その一関山街道」で東北大学付属植物園内の「最上古街道」の板碑延長として洞窟堂(イワヤドウ)についてふれました。同山は秋保石の採掘場所としても知られています。バス停「磊々峡」(ライライキョウ)から50m西の階段を上りますと洞窟の後ろの山の板碑には、伝説として慈覚大師がこの地に寺を開こうとしましたが、領主の嫌がらせにあい大師は立ち去り,山寺へ立石寺を開山したと伝えています(「封内名蹟志」)。板碑にはとうとうたどり着くことができませんでした。またここから西に遊歩道入り口があり、覗橋(ノゾキバシ)までの1kmの奇観は観光客に感銘を与え奇岩の美を堪能することができます。

覗橋を渡ると仙台の奥座敷秋保温泉郷です。温泉の歴史は古く、古代以来「名取御湯(ミユ)」として都にも知られていました。「ホテル佐勘」の入り口には、仙台藩国学者保田光則撰文の碑が建っていますが、碑文は摩滅して読めませんので、佐勘ロビー資料室に拓本が展示されていますのでご覧ください。碑文には佐勘の佐藤家の先祖が、平家の落人として、この地に土着した秋保氏の祖であること、その主人平基盛に随行した7人の家臣の一人であることなどが刻まれています。

枇杷原・覗橋で分かれた秋保温泉への道は対岸の二口街道と並行して細野原から羽山に進み名取川を渡り二口街道に合流しています。細野原には「北ハ二口道 東ハゆもと道 南ハこまつくら道」と刻まれた文久4年(1864)の馬頭観音碑があります。

境野から長袋宿までの現在の道は明治期に造成された新道で、旧道は境野で分かれます。間もなく関山街道の道六神から板颪峠を越えてくる道と出合い、交点に桜の老樹の下の石碑群に交じって寛保2年(1742)の六字名号碑があり「右ハ二口道」と刻まれています。畑の中を進み長袋宿の手前で急坂を登り宿に入ります。

《桜樹の下の石碑群 長袋への急坂 長袋の田植踊り(秋保町史より) 》

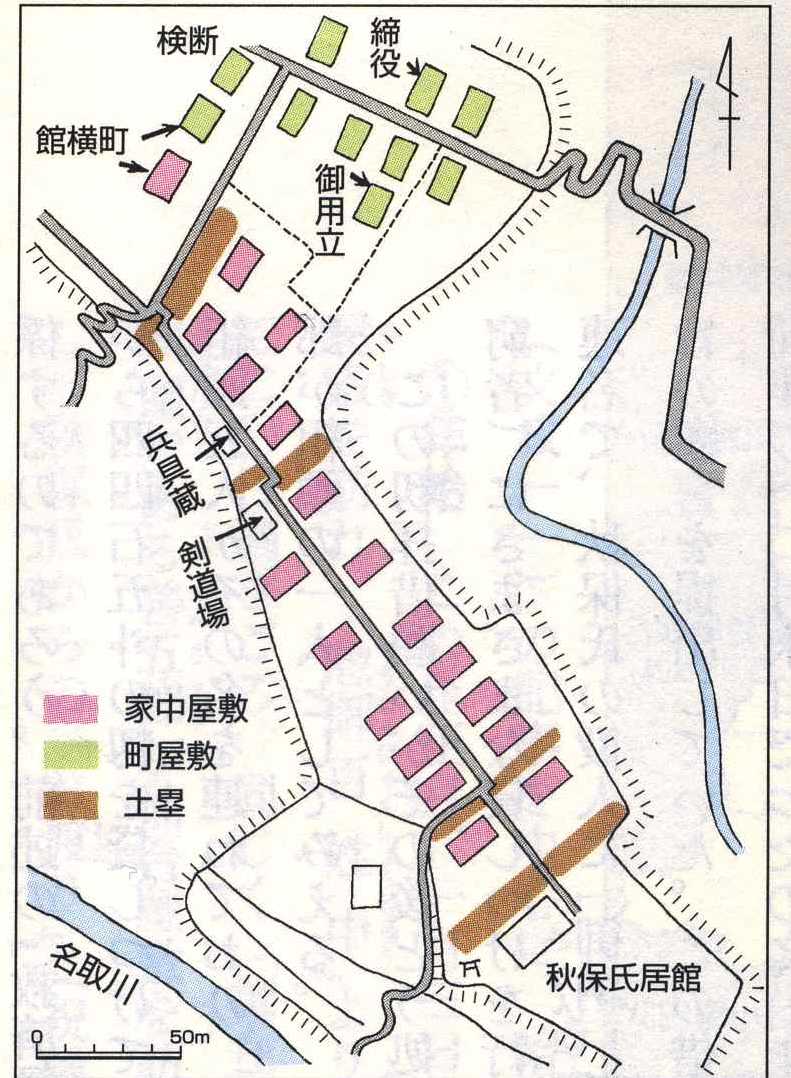

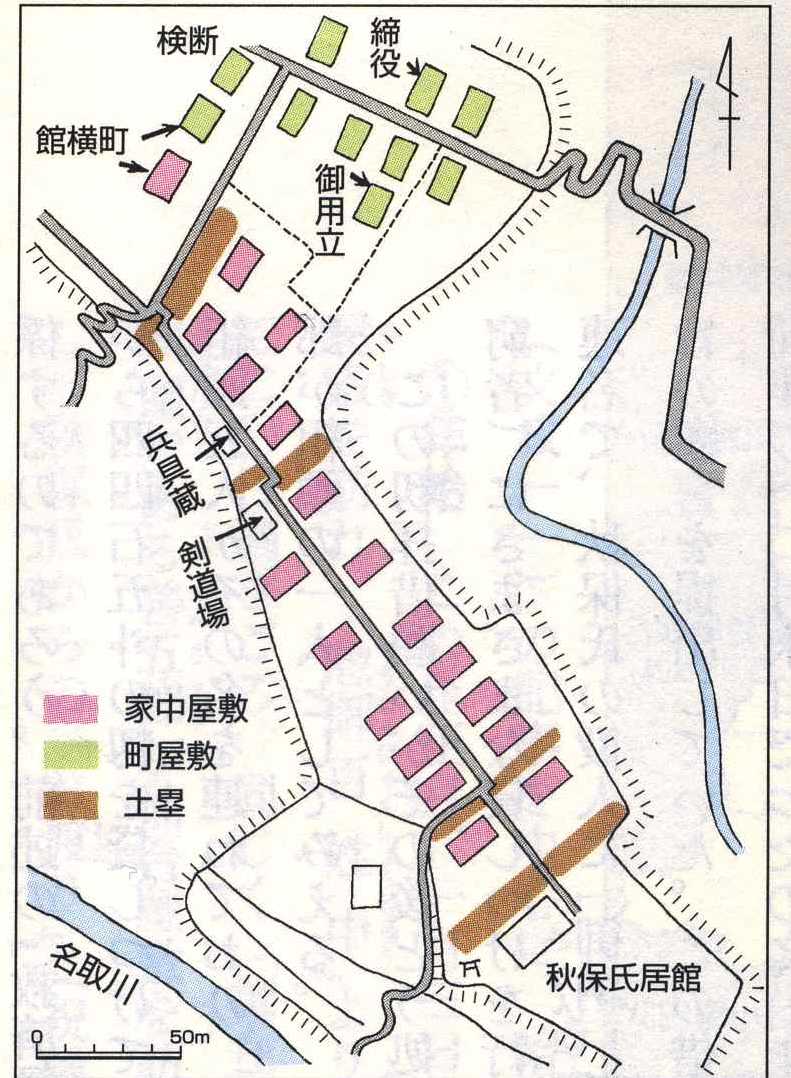

間もなく、笹谷街道川崎宿に通ずる国道457号に出合い、名取川への道を下がっていきますと左の舌状台地に、中世に秋保氏によって築かれた長館跡があり、今も土塁が残っています。天明年間(1781~89)に再び「所」(町場)を拝領した秋保氏(一家、1000石)の在郷屋敷と家中屋敷があり、当時の景観をよく残した貴重な遺構となっています。

秋保長袋の田植踊りは国指定の民俗文化財で、平家の落人が扇の舞を演じさせ喜びに興じたと言い伝えています。

《秋保氏の居館と家中集落(『仙台市史 近世1』) 家中屋敷 土塁》

宿の西端に神明社があります。「封内風土記」には「本郡鎮守也、往古並木に在り」とあるので現在地に並木から移したものです。境内東側の道路脇に石碑が並び二口街道は鍵型に曲がり南下します。そのまま直進しますと左側に太白区綜合支所・中学校があり、右の山の麓に向泉寺があります。

昭和56年に私は宮城県農業高校秋保分校(今は廃校)に赴任し向泉寺に下宿しました。図4の本堂の写真は平成17年に落慶しています。その時のリーフレットから「小松如来の由来」を引用することにします。

平清盛の子、重盛を小松内府(小松殿)という。重盛公は、平和祈願のため、中国の欣山寺(キンザンジ)に黄金を寄進した。欣山寺は、この喜捨と信仰に対し、阿弥陀如来像および画像を重盛公に贈った。

平安時代に栄華を誇った平氏一門は、壇ノ浦の戦いに敗れた後、落人となり、安住の地を求めて各地の山奥に逃げのびた。

重盛公の孫長基は、祖父の崇敬のあつかった阿弥陀如来と画像を守って、従臣平貞能(サダヨシ)と主従十数名で、山伏姿に身をやつし、北陸から奥羽山脈を越え、秋保郷にたどりついた。長基の子基盛は、居を長袋(現向泉寺)に構え、基盛の子俊盛は、小松寺を創建し、阿弥陀如来を奉祀した。重盛公の小松内府にちなで小松如来という。老臣平貞能は、さらに画像を捧持して宮城町大倉に移り、名を定義と改めた。現在の西方寺を定義如来と称するのはこのためである。

重盛公の子孫が、秋保氏を称するようになったのは、七代盛貞のときで、十七代勝盛のときに、小松寺を向泉寺と改めた。

とあります。この由来と同じような伝説が、栃木県那須郡塩原温泉の甘露山妙雲寺に伝わっていることを付記しておきましょう。

現二口街道は向泉寺から西進しますが、江戸時代の二口街道に戻るため私たちはもう一度神明社に向かいます。神明社境内の石碑群を右に見ながら名取川に向かうと川との出合いに「十三仏」があり、左側面に「廻国供養 藤兵衛母」、安永三年の(1774)の建立です。きっと廻国巡礼で竹ノ内から名取川の崖をよじ登り、力尽きて亡くなった老母の供養碑でしょう。さらに歩を進めますと大原に一里塚、野中に諏訪社として親しまれた秋保神社があります。

近くに「中揚(ナカアゲ)」という地名があり、流木を乾燥するために中揚げした所です。流木とは宮城・名取郡の奥山で木を伐り出し、それを広瀬・名取の両河に川下げして、広瀬川は角五郎木場に、名取川は長町木場に集積して仙台城・仙台城下の燃料としたものです(「幻の伏せ越 付けたり流木」参照)。

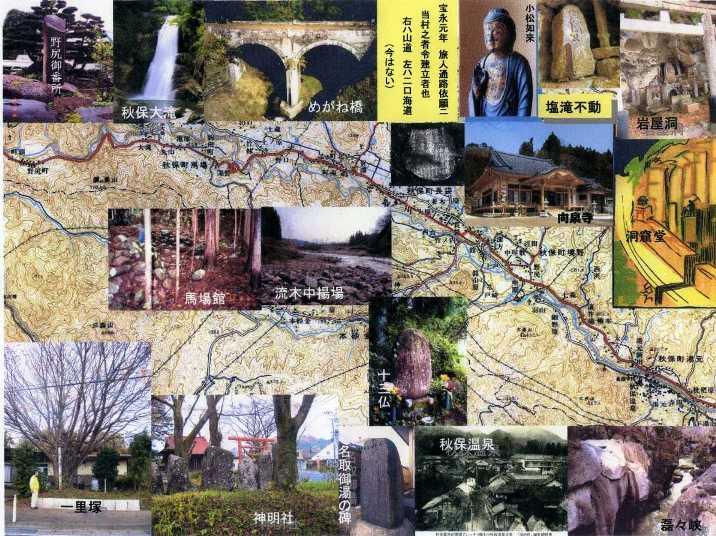

長袋からの現二口街道と合流すると間もなく賀沢で、関山街道白沢からの大雲寺道と合流した所に「二口道」という道標が立っています。近くにある大雲寺には宝永元年(1704)の六字名号碑には「右ハ山道 左ハ二口海道 旅人通路依願当村之者令建立者也」と刻まれています。この碑は三山詣が盛んになり始めたことを立証する貴重な碑でしたが境内整備のためか、今は見当たりません。無念と言うほかありません。

すぐ橋を渡りますが宮城県でただ一つの眼鏡橋が右手に見えます。この橋は昭和はじめに秋保石で作られていますが、私が宮農秋保分校在職中に秋保町長から保存する価値の有無についての諮問があったときすぐ「有」と答えました。眼鏡橋は川に映る情景が眼鏡に似ているのでこの名がありますが、正式には石造アーチ橋と言います。寛文2年(1662)に中国明朝が滅亡すると、名僧・学者・技術者・芸術家が日本に亡命してきます。インゲン豆で知られる黄檗宗隠元和尚は有名です。眼鏡橋は長崎から九州一円、江戸(万世橋)へと広がり明治には羽州街道楢下宿に架けられています。

左手に豊後館が見えます。天正16年(1588)、伊達政宗の大崎攻めは、黒川月舟齋と長江月鑑齋の裏切りにより敗北しました。恨み骨髄の政宗は、月舟齋を二口街道沿いの境野に幽閉し、豊後館にいた月鑑齋を天正19年に秋保定重・頼重親子に命じて殺害させました。藩境にあり最上との防衛の拠点としての遺構が残り一見に値します。頼重は支倉遣欧使節サンハンバプチスタ号の造船奉行でも知られています。

馬場宿は道を境にして南町と北町に分かれ、宿場の中ほどに「会社」と呼ばれる、もと検断・問屋を兼ねていた中野家があります。屋号が明治になって「陸運会社」を引き続き勤めたことを知らせてくれます。

馬場宿を出ると間もなく道は二つに分かれ田の中に宝永2年(1705)の追分碑があり、「右森安大滝道 左もかみ海道」とあります。左の道を進むと秋保大滝不動で、右奥には木食知足上人の座像が安置されています。木食(モクジキ)とは五穀、十穀を絶つ修行のことです。秋保大滝の景観は見事です。

《現在の長町 「笹谷道」の道標 笹谷道入り口(=二口街道)》

【野尻から山形まで】

《図5 二口番所周辺》

野尻宿は藩境警備の足軽集落です。この辺は山間で耕作地が少ないため百姓22名は足軽に取立られ、藩から並足軽に金8切(2両)、2人の組頭には12切の扶持が与えられ、17戸は野尻に、5戸は藩境まで分散してしていました。このほか山形と仙台間の継立業務も行い生活をしていました。宿の中央には道場があり柳剛硫棒術を稽古をし、名取の熊野堂、笠島道祖神の祭礼などには警備のパトロールに出かけ滅法強かったという定評を得ていました。

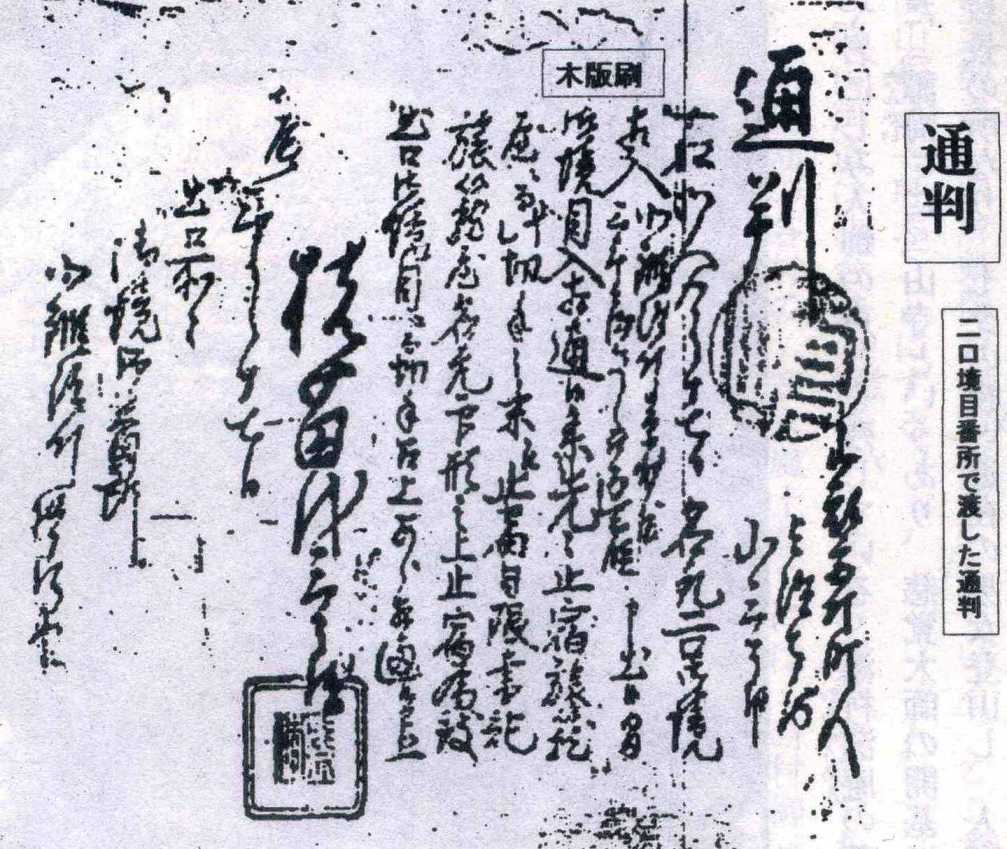

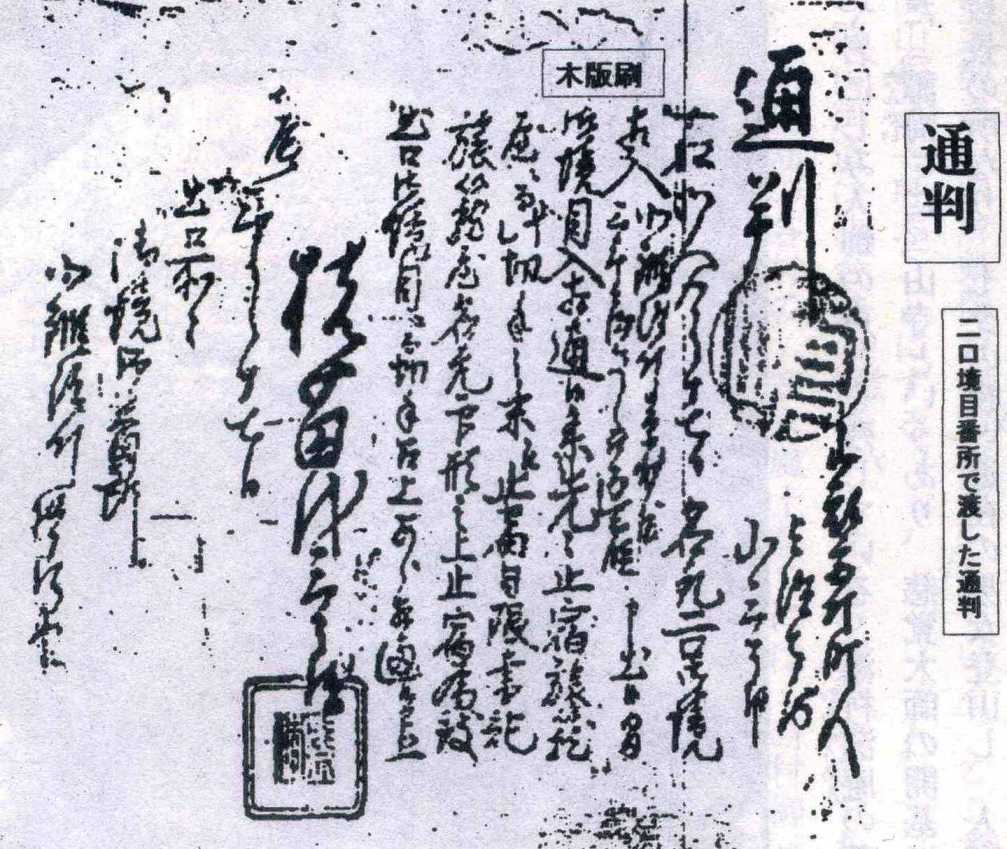

左の古文書は、山形の町人二人が商用で仙台城下の北鍛治町菊池屋に行くとき野尻番所で発行したものです。他領から仙台領に入る人や荷物は、必ず通行許可証である通判(トオリハン)をもらって番所を通ります。通判はあらかじめ木版刷りになって判が押してあり、住所氏名などの必要なことだけを記入します。途中に旅籠に泊まったときには宿の主人から判をもらい、仙台領を出るときはそこの番所に通判を出して離れます。松尾芭蕉が鳴子の尿前の関で「関守に怪しめられてやうやうとして関を越す」と「奥の細道」と、「曽良空随行日記」には「出手形ノ用意」が必要であると書きとめています。

本小屋から峠まで8㎞は山道で、途中に「姉妹滝」「磐司岩」「風の洞橋」などの奇観・名勝を楽しむことが出来ます。磐司岩は本小屋にある二口温泉から500mほど西で、名取川と大行沢(オオナメサワ)が合流している所から高さ約600mの柱列状凝灰岩の絶壁が聳えています。名取川に面した方を表磐司、大行沢側を裏磐司と呼んでいます。

県道を西に進み、二口番所跡の標識からから100mほど下りた所に御境目守屋敷跡があり、「右ハ山寺道 左ハかうや道」という追分碑があります。近くに御境目守の二軒屋敷があり足軽が詰めていました。大きな建物があったらしく高さ1mほどの二段の石組みがあり、天明以後の大小40基の墓石が残っています。

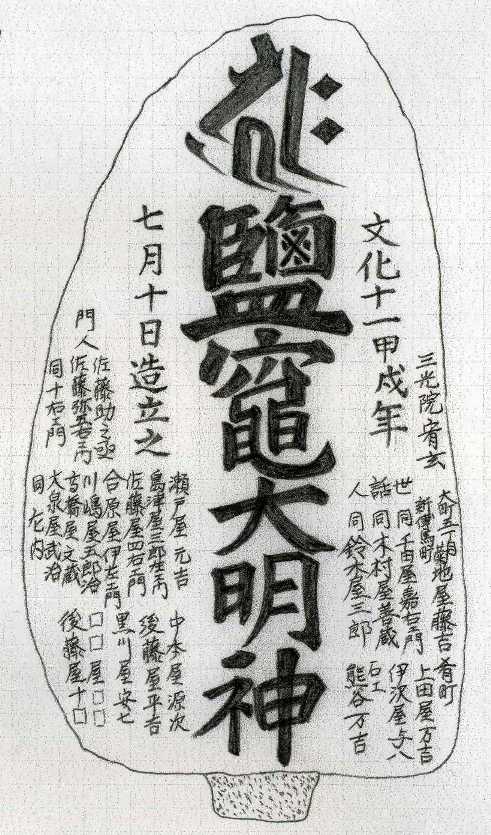

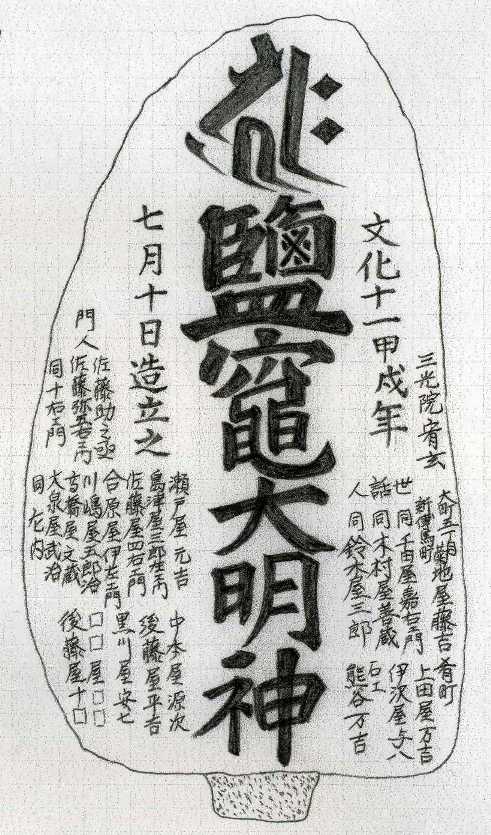

追分石の「右ハ山寺道」の標示に従い急坂を登れば藩境の山伏峠で峠には文化11年(1814)、高さ106㎝の塩竃大明神碑が立っています。野田泉光院という修験者の「日本九峰修行日記」によれば「野尻村立、辰の上刻。山中二里に茶屋二軒あり、夫より八丁の峠を上り、二里下り山寺と云ふに詣で納経す」とあります。

ここから立谷川の渓谷を下り、「七曲がり」「鼻こすり」の難所を過ぎ、「象鼻」「千畳ケ岩」「千本桂」を経て県道に合流します。馬形宿を過ぎれば間もなく山寺です。芭蕉は元禄2年(1689)5月27日に立石寺(リッシャクジ)を訪れ「閑さや岩にしみ入蝉の声」の名句を詠んでいます。津村淙庵の「譚海」に「山寺というあり、慈覚大師の開基にて致景の所なり、七夕の夜、近在の男女登山し、人家に宿し枕席(チンセキ)を共にす」とあります。山寺を過ぎ地蔵堂で道は芭蕉の通った天童経由尾花沢への山寺街道と山形城下への道に分かれます。山形への道を行きますと、JR仙山線と交叉する風間に「右ハ高野(コウヤ) 左ハ山寺」という道標が立っています。

再び二口の追分碑に戻り「左ハかうや道」を選び急坂を登ると藩境に出ます。境を尾根伝いに清水峠まで行き、ここから瀬ノ原山麓を流れる高瀬川に沿って下ると高野宿(現高瀬)です。ここから合原ー平石水ー蔦木ー休石ー下東山ー中里を通って風間で山伏峠越えの街道と合流します。

風間からは浜田ー落合を通り二口橋を渡り山形城下に入ります。

《高沢に至る清水峠(『みやぎの峠』) 二口峠の塩竃大明神碑 山寺から天童と山形の分かれ道》

ホームヘ戻る

高倉淳のホームページ